hinduism

हिंदू धर्म: विश्व की प्राचीनतम जीवित परंपरा

नमस्कार दोस्तों! क्या आप हिंदू धर्म के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? Hinduism: दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म चाहे आप धार्मिक जिज्ञासु हों, विद्यार्थी हों, या बस अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हों – यह गाइड आपके लिए है।

हिंदू धर्म अपनी समृद्ध परंपराओं, गहरे दर्शन और विविध मान्यताओं के साथ एक जीवन पद्धति है। इस लेख में हम हिंदू धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को समझेंगे, प्रमुख देवी-देवताओं और उनकी कहानियों का पता लगाएंगे, और दैनिक जीवन में पालन किए जाने वाले महत्वपूर्ण आचार-अनुष्ठानों के बारे में जानेंगे।

आइए इस रोचक यात्रा पर चलें और जानें कि कैसे यह प्राचीन धर्म आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है।

हिंदू धर्म का परिचय और इतिहास

हिंदू धर्म की प्राचीनता: विश्व का सबसे पुराना धर्म

हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इसकी जड़ें 5,000 साल से भी पुरानी हैं! और यही कारण है कि इसे “सनातन धर्म” भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है “शाश्वत धर्म”।

हिंदू धर्म की खास बात यह है कि इसका कोई एक संस्थापक नहीं है। यह धर्म कई ऋषि-मुनियों के ज्ञान और अनुभवों से विकसित हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में मिले योग मुद्राओं और देवी-देवताओं की मूर्तियां इस बात का प्रमाण हैं कि हिंदू धर्म की जड़ें कितनी गहरी हैं।

पुरातत्व विज्ञान से मिले साक्ष्य बताते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पशुपति शिव की पूजा होती थी। यह धर्म सदियों से बदलता आया है, लेकिन इसके मूल सिद्धांत वही रहे हैं।

वैदिक काल से आधुनिक युग तक का विकास

हिंदू धर्म का इतिहास चार युगों में बांटा जा सकता है: वैदिक काल, उपनिषद काल, भक्ति काल और आधुनिक काल।

वैदिक काल (1500-500 ईसा पूर्व) में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रचे गए। इस समय यज्ञ और प्रकृति की पूजा प्रमुख थी।

उपनिषद काल (800-200 ईसा पूर्व) में दार्शनिक चिंतन का विकास हुआ। इस दौरान आत्मा, परमात्मा और मोक्ष जैसे विचारों पर गहन चिंतन हुआ।

भक्ति काल (800-1700 ईस्वी) में कबीर, तुलसीदास, मीराबाई जैसे संतों ने भक्ति आंदोलन को जन्म दिया। इस काल में जाति-पाति के बंधनों को तोड़ने का प्रयास किया गया।

आधुनिक काल में राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे सुधारकों ने हिंदू धर्म को नई दिशा दी।

हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ और उनका महत्व

हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ दो श्रेणियों में आते हैं: श्रुति और स्मृति।

श्रुति में वेद और उपनिषद आते हैं जिन्हें ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है। चार वेद – ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद – हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ हैं।

उपनिषद वेदों के दार्शनिक भाग हैं जिनमें आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के बारे में गहन ज्ञान है। 108 उपनिषदों में से ईशावास्य, केन, कठ और मुंडक सबसे प्रसिद्ध हैं।

स्मृति में रामायण, महाभारत, पुराण और धर्मशास्त्र आते हैं। महाभारत में भगवद्गीता है जो श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद का संग्रह है और जीवन जीने का मार्गदर्शन करती है।

पुराणों में हिंदू देवी-देवताओं की कथाएं और सृष्टि की उत्पत्ति के रहस्य छिपे हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे धर्मशास्त्र सामाजिक नियमों की व्याख्या करते हैं।

विविध संप्रदायों का उदय और विकास

हिंदू धर्म कई संप्रदायों का समूह है, जिनमें शैव, वैष्णव, शाक्त और स्मार्त प्रमुख हैं।

शैव संप्रदाय में भगवान शिव की पूजा होती है। कश्मीर शैवम्, वीरशैव, पाशुपत इसके प्रमुख पंथ हैं।

वैष्णव संप्रदाय में विष्णु और उनके अवतारों, विशेषकर राम और कृष्ण की पूजा होती है। श्री वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव, पुष्टिमार्ग इसके प्रमुख पंथ हैं।

शाक्त संप्रदाय में देवी की उपासना की जाती है। दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती इसकी प्रमुख देवियां हैं।

स्मार्त संप्रदाय में पंचायतन पूजा होती है जिसमें सूर्य, विष्णु, शिव, गणेश और देवी – इन पांच देवताओं की पूजा की जाती है।

19वीं-20वीं सदी में आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ISKCON जैसे नए संप्रदायों ने हिंदू धर्म को वैश्विक स्तर पर फैलाया।

हिंदू धर्म के मूलभूत सिद्धांत

एकेश्वरवाद और बहुदेववाद का समन्वय

हिंदू धर्म की सबसे खास बात है इसकी लचीली सोच। यहां एकेश्वरवाद और बहुदेववाद दोनों साथ-साथ चलते हैं। एक तरफ हम ब्रह्म को सर्वोच्च सत्ता मानते हैं, दूसरी तरफ विष्णु, शिव, गणेश, लक्ष्मी जैसे कई देवी-देवताओं की पूजा करते हैं।

असल में, ये सारे देवी-देवता उसी एक परम सत्ता के अलग-अलग रूप हैं। जैसे सूरज की किरणें अलग-अलग दिखती हैं, पर होती एक ही चीज से हैं। इसीलिए कहा जाता है – “एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति” यानी सत्य एक है, विद्वान उसे अलग-अलग नामों से पुकारते हैं।

कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणा

कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म का मूल है। हम जो बोते हैं, वही काटते हैं। हर कर्म का फल मिलता है – अच्छे कर्म का अच्छा, बुरे का बुरा।

पुनर्जन्म का मतलब है आत्मा का नए शरीर में जन्म लेना। हमारे कर्मों के हिसाब से अगला जन्म तय होता है। यह चक्र चलता रहता है जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता।

मोक्ष यानी मुक्ति – जन्म-मरण के चक्र से छुटकारा। यह तब मिलता है जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। मोक्ष पाने के लिए ज्ञान, भक्ति या कर्म का मार्ग अपनाया जा सकता है।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष: जीवन के चार पुरुषार्थ

हिंदू धर्म में जीवन के चार लक्ष्य बताए गए हैं:

धर्म – नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन

अर्थ – धन और संपत्ति कमाना

काम – इच्छाओं और आनंद की पूर्ति

मोक्ष – आत्मा की मुक्ति

इन चारों में संतुलन बनाकर रखना ही सफल जीवन है। धर्म सबसे पहले आता है क्योंकि वह बाकी सभी को नियंत्रित करता है।

अहिंसा, सत्य और करुणा के आदर्श

हिंदू धर्म में अहिंसा सबसे बड़ा धर्म माना गया है। किसी को दुख न पहुंचाना, मन-वचन-कर्म से हिंसा न करना।

सत्य बोलना और सत्य का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने इसे अपने जीवन का आधार बनाया था।

करुणा यानी दया, सहानुभूति सभी प्राणियों के प्रति प्रेम रखना। सब एक ही परमात्मा के अंश हैं, इसलिए सबके प्रति दया भाव रखना चाहिए।

आत्मा और परमात्मा का संबंध

आत्मा और परमात्मा का रिश्ता जैसे बूंद और समुद्र का है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। उपनिषदों में कहा गया है – “अहम् ब्रह्मास्मि” यानी मैं ब्रह्म हूं।

अज्ञान के कारण हम अपने इस स्वरूप को भूल जाते हैं। ज्ञान, भक्ति या योग के द्वारा जब हम इस सत्य को जान लेते हैं, तब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है।

ये सिद्धांत हिंदू धर्म के आधार हैं, जो हजारों सालों से लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखा रहे हैं।

हिंदू देवी-देवता और पौराणिक कथाएँ

त्रिमूर्ति: ब्रह्मा, विष्णु और महेश

हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति का बहुत महत्व है। ये तीन देवता – ब्रह्मा, विष्णु और महेश (शिव) – ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार के प्रतीक हैं।

ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। उन्होंने इस संसार और सभी जीवों की रचना की। हालांकि, आज कम ही मंदिर ब्रह्मा जी के समर्पित हैं। पुष्कर में स्थित ब्रह्मा मंदिर सबसे प्रसिद्ध है।

विष्णु जी पालनकर्ता हैं। वे धर्म की रक्षा के लिए समय-समय पर अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव कहलाते हैं और भारत में विष्णु के हजारों मंदिर हैं।

महेश यानी शिव जी संहारकर्ता हैं। वे तांडव नृत्य करके संसार का प्रलय करते हैं। लेकिन शिव केवल विनाशक नहीं हैं – वे योगी, तपस्वी और आशुतोष भी हैं, जो भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।

शक्ति की उपासना: दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती

हिंदू धर्म में देवी शक्ति की उपासना का विशेष महत्व है। देवी के तीन प्रमुख रूप हैं:

मां दुर्गा शक्ति और साहस की देवी हैं। वे नौ रूपों में पूजी जाती हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। दुर्गा पूजा या नवरात्रि के दौरान इनकी विशेष पूजा होती है।

मां लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं। दिवाली के त्योहार पर इनकी विशेष पूजा होती है। व्यापारी अपने बही-खातों की पूजा करते हैं और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मांगते हैं।

मां सरस्वती ज्ञान, कला और संगीत की देवी हैं। विद्यार्थी और कलाकार इनकी पूजा करते हैं। बसंत पंचमी के दिन इनकी विशेष पूजा होती है।

प्रमुख अवतार और उनकी लीलाएँ

भगवान विष्णु ने धरती पर धर्म की रक्षा के लिए कई अवतार लिए हैं। दस प्रमुख अवतारों को दशावतार कहा जाता है:

मत्स्य अवतार (मछली) – प्रलय के समय वेदों की रक्षा की

कूर्म अवतार (कछुआ) – समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता की

वराह अवतार (सूअर) – पृथ्वी को रसातल से उठाया

नरसिंह अवतार (आधा मनुष्य, आधा शेर) – हिरण्यकशिपु का वध किया

वामन अवतार (बौना ब्राह्मण) – बलि राजा से तीन पग भूमि मांगकर त्रिलोक नापा

परशुराम – क्षत्रियों के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त किया

राम – रावण का वध कर अधर्म का नाश किया

कृष्ण – अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर धर्म की स्थापना की

बुद्ध – अहिंसा और करुणा का संदेश दिया

कल्कि – कलियुग के अंत में अधर्म का नाश करेंगे

महाकाव्य: रामायण और महाभारत के शिक्षाप्रद प्रसंग

रामायण और महाभारत हिंदू धर्म के दो महान महाकाव्य हैं, जो न सिर्फ कहानियां हैं बल्कि जीवन जीने के तरीके सिखाते हैं।

रामायण में भगवान राम के जीवन की कहानी है। राम आदर्श पुत्र, पति, भाई और राजा थे। उनके जीवन से हम कर्तव्यपालन, त्याग और मर्यादा सीखते हैं। हनुमान जी की भक्ति, सीता माता का साहस, और लक्ष्मण का त्याग – ये सभी हमें प्रेरणा देते हैं।

महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इसका मुख्य संदेश है – धर्म की हमेशा जीत होती है। श्रीमद्भगवद्गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। भीष्म पितामह का त्याग, युधिष्ठिर का सत्य-पालन, और कर्ण का दान – ये सभी पात्र अलग-अलग गुणों के प्रतीक हैं।

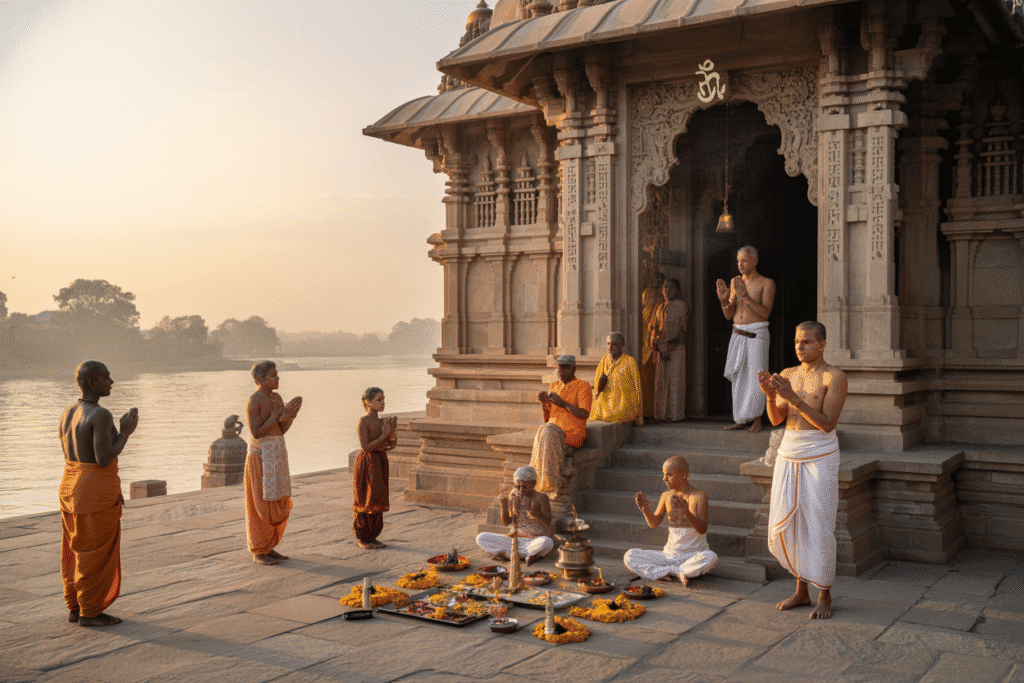

हिंदू धर्म में आचार और अनुष्ठान

षोडश संस्कार: जन्म से मृत्यु तक के संस्कार

हिंदू परंपरा में मनुष्य के जीवन को सोलह महत्वपूर्ण संस्कारों से सजाया गया है। ये संस्कार हमारे जीवन को संस्कारित और शुद्ध बनाते हैं।

गर्भाधान से शुरू होकर अंत्येष्टि तक, हर संस्कार का अपना विशेष महत्व है। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन जैसे संस्कार गर्भावस्था के दौरान किए जाते हैं। जातकर्म, नामकरण और अन्नप्राशन बच्चे के जन्म के बाद के महत्वपूर्ण संस्कार हैं।

विद्यारंभ और उपनयन संस्कार बच्चे की शिक्षा से जुड़े हैं। उपनयन संस्कार के दौरान बच्चे को यज्ञोपवीत (जनेऊ) पहनाया जाता है और गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है।

विवाह संस्कार पारिवारिक जीवन की शुरुआत है, जबकि अंत्येष्टि आत्मा की अगली यात्रा का प्रारंभ है।

प्रमुख व्रत और त्योहार का महत्व

हिंदू धर्म में व्रत और त्योहार हमारे जीवन को आनंद और अनुशासन से भर देते हैं। करवा चौथ, जिसमें पत्नियाँ अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, वैवाहिक बंधन को मजबूत करता है।

नवरात्रि में नौ दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का त्योहार है।

होली रंगों का त्योहार है जो हमें बताता है कि जीवन रंगीन है और इसे खुशी से जीना चाहिए। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, जबकि शिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित है।

महाशिवरात्रि पर भक्त पूरी रात जागकर शिव की आराधना करते हैं। रक्षाबंधन भाई-बहन के प्यार का प्रतीक है।

पूजा-अर्चना की विधियाँ और महत्व

हिंदू धर्म में पूजा-अर्चना का विशेष महत्व है। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। फिर शुद्ध वस्त्र पहनकर, पूजा स्थल को साफ़ करना चाहिए।

पूजा की शुरुआत गणेश जी से होती है। फिर कलश स्थापना, आवाहन, पुष्प अर्पण, धूप-दीप, नैवेद्य अर्पण और आरती की जाती है।

नित्य पूजा में तुलसी, शालिग्राम और पंचदेव (शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश और सूर्य) की पूजा शामिल है। पूजा से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।

आरती के समय घंटी बजाना अशुभ शक्तियों को दूर भगाने के लिए है। प्रसाद बाँटना पूजा का अनिवार्य हिस्सा है।

तीर्थ यात्रा और उनका आध्यात्मिक महत्व

तीर्थ यात्रा हिंदू धर्म में आत्मशुद्धि का माध्यम है। चार धाम यात्रा (बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम) सबसे पवित्र मानी जाती है।

काशी (वाराणसी) में मृत्यु मोक्ष दिलाती है ऐसी मान्यता है। गंगा स्नान से पापों का नाश होता है। हरिद्वार, ऋषिकेश और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थान आध्यात्मिक उन्नति के केंद्र हैं।

तिरुपति बालाजी और मथुरा-वृंदावन भक्ति भाव से ओतप्रोत हैं। अमरनाथ और केदारनाथ की यात्रा कठिन होने के बावजूद भक्तों द्वारा की जाती है।

तीर्थ यात्रा से हमारा मन पवित्र होता है, और हमें अपने आप को जानने का अवसर मिलता है। यह आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का मार्ग है।

हिंदू दर्शन और योग विज्ञान

षड्दर्शन: छः प्रमुख दार्शनिक विचारधाराएँ

भारतीय ज्ञान परंपरा में षड्दर्शन का विशेष स्थान है। ये छह दर्शन हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा विकसित की गई गहन चिंतन प्रणालियाँ हैं।

- न्याय दर्शन: न्याय दर्शन तर्क और प्रमाण पर आधारित है। गौतम ऋषि ने इस दर्शन को विकसित किया था। इसमें सत्य की खोज के लिए तार्किक पद्धति का उपयोग किया जाता है।

- वैशेषिक दर्शन: कणाद ऋषि द्वारा प्रतिपादित यह दर्शन पदार्थों के वर्गीकरण पर केंद्रित है। इसमें सृष्टि को परमाणुओं से बना माना गया है।

- सांख्य दर्शन: कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष की अवधारणा मुख्य है। यह दुनिया के भौतिक पहलुओं की व्याख्या करता है।

- योग दर्शन: पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र पर आधारित यह दर्शन मन पर नियंत्रण के माध्यम से आत्मिक उन्नति का मार्ग बताता है।

- मीमांसा दर्शन: जैमिनि द्वारा प्रतिपादित यह दर्शन वैदिक कर्मकांडों पर जोर देता है। यह वेदों की व्याख्या और धार्मिक अनुष्ठानों का विज्ञान है।

- वेदांत दर्शन: बादरायण व्यास द्वारा संकलित यह दर्शन उपनिषदों के गहन ज्ञान पर आधारित है। इसमें ब्रह्म और आत्मा की एकता का सिद्धांत महत्वपूर्ण है।

वेदांत दर्शन का वैश्विक प्रभाव

वेदांत हिंदू दर्शन का मुकुटमणि है। इसका प्रभाव आज पूरे विश्व में फैल चुका है।

आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के माध्यम से ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता का प्रतिपादन किया। उनके “अहं ब्रह्मास्मि” और “तत्त्वमसि” जैसे महावाक्य आज दुनिया भर में गूंज रहे हैं।

स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में वेदांत के सिद्धांतों को पश्चिमी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने वेदांत को एक वैज्ञानिक और सार्वभौमिक दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया।

आज विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालयों में वेदांत का अध्ययन होता है। अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों में वेदांत केंद्र स्थापित हैं, जहां लोग इस प्राचीन ज्ञान से लाभ उठा रहे हैं।

वेदांत के अनुसार, सभी जीवों में एक ही चेतना विद्यमान है। इस सिद्धांत ने विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा दिया है। मानवीय एकता और अहिंसा जैसे मूल्य वेदांत से ही प्रेरित हैं।

आधुनिक भौतिक विज्ञान के कई सिद्धांत वेदांत के अनुरूप हैं। क्वांटम फिजिक्स में पदार्थ और ऊर्जा की एकता वेदांत के अद्वैत सिद्धांत से मिलती-जुलती है।

अष्टांग योग: स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग

महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग मन, शरीर और आत्मा के समग्र विकास का विज्ञान है। इसके आठ अंग निम्नलिखित हैं:

- यम: सामाजिक नियम जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (संग्रह न करना)।

- नियम: व्यक्तिगत अनुशासन जैसे शौच (शुद्धि), संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान।

- आसन: शारीरिक स्थिरता और लचीलेपन के लिए विभिन्न शारीरिक मुद्राएं।

- प्राणायाम: श्वास नियंत्रण के माध्यम से प्राण ऊर्जा का नियमन।

- प्रत्याहार: इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करना।

- धारणा: एकाग्रता का अभ्यास, चित्त को एक बिंदु पर केंद्रित करना।

- ध्यान: निरंतर एकाग्रता, जिसमें ध्याता और ध्येय के बीच का अंतर मिटने लगता है।

- समाधि: पूर्ण एकात्मता की अवस्था, जहां व्यक्ति का परम चेतना से मिलन होता है।

ध्यान और साधना के विविध रूप

हिंदू परंपरा में ध्यान और साधना के अनेक मार्ग हैं, जो सभी एक ही लक्ष्य – आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं।

भक्ति योग: प्रेम और समर्पण का मार्ग है। इसमें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम के माध्यम से साधना की जाती है। भजन, कीर्तन, प्रार्थना इसके प्रमुख अंग हैं।

ज्ञान योग: विवेक और बुद्धि का मार्ग है। इसमें आत्म-चिंतन, स्वाध्याय और विचार के माध्यम से परम सत्य की खोज की जाती है।

कर्म योग: निष्काम कर्म का मार्ग है। भगवद्गीता में श्रीकृष्ण द्वारा प्रतिपादित इस मार्ग में फल की इच्छा छोड़कर कर्तव्य भाव से कर्म करना सिखाया गया है।

कुंडलिनी योग: इसमें मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके सहस्रार तक पहुंचाने की साधना की जाती है। इस प्रक्रिया में छह चक्रों – मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा को भेदना पड़ता है।

मंत्र योग: इसमें विशेष ध्वनियों या मंत्रों का जप करके मन को एकाग्र किया जाता है। ओम्, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि प्रमुख मंत्र हैं।

तंत्र योग: इसमें शक्ति की उपासना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया जाता है। यह एक गहन और रहस्यमय साधना पद्धति है।

आधुनिक समय में हिंदू धर्म

वैश्विक स्तर पर हिंदू धर्म का प्रसार

आज हिंदू धर्म सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भी हिंदू समुदाय फल-फूल रहे हैं। योग, ध्यान और आयुर्वेद ने पश्चिमी देशों में करोड़ों लोगों को आकर्षित किया है।

हॉलीवुड सेलेब्रिटीज से लेकर आम नागरिक तक, सभी हिंदू आध्यात्मिकता की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। बाली, थाईलैंड जैसे देशों में हिंदू परंपराएँ अब पर्यटन का अभिन्न हिस्सा बन गई हैं।

इंटरनेट के युग में हिंदू ग्रंथों और शिक्षाओं तक पहुंच बहुत आसान हो गई है। ऑनलाइन पाठशालाएँ, वेबिनार और ऐप्स के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से लोग गीता, उपनिषद और वेदों का अध्ययन कर सकते हैं।

आधुनिक चुनौतियों के समक्ष हिंदू मूल्य

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हिंदू धर्म के संतुलित जीवन के सिद्धांत बेहद प्रासंगिक हैं। “वसुधैव कुटुम्बकम्” (पूरी दुनिया एक परिवार है) का विचार आज के बंटे हुए समाज को एकता का संदेश देता है।

तनाव, अवसाद और एकाकीपन से जूझ रहे लोगों के लिए हिंदू धर्म की ध्यान और योग विधियाँ वरदान साबित हो रही हैं। कई कॉरपोरेट कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए माइंडफुलनेस और योग सत्र आयोजित कर रही हैं।

भौतिकवाद के इस दौर में हिंदू धर्म का “अपरिग्रह” (संग्रह न करना) और “संतोष” (संतुष्टि) के सिद्धांत सादगीपूर्ण जीवन का मार्ग दिखाते हैं।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हिंदू धर्म की प्रासंगिकता

आश्चर्य की बात नहीं कि आधुनिक विज्ञान हिंदू धर्म में वर्णित कई सिद्धांतों की पुष्टि कर रहा है। क्वांटम फिजिक्स के कई सिद्धांत उपनिषदों में वर्णित “अद्वैत” (द्वैत का अभाव) के विचार से मेल खाते हैं।

प्राचीन हिंदू ग्रंथों में वर्णित सूर्य, चंद्र और ग्रहों की गतिविधियों का विवरण आधुनिक खगोल विज्ञान से मिलता-जुलता है। आयुर्वेद के कई नुस्खे आज वैज्ञानिक शोध से प्रमाणित हो रहे हैं।

मनोविज्ञान में भी हिंदू धर्म की मन की अवधारणा और मनोविश्लेषण के सिद्धांतों में गहरा संबंध दिखाई देता है।

सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण में हिंदू दृष्टिकोण

हिंदू धर्म में प्रकृति पूजा का विशेष महत्व है। “पृथ्वी माता” की अवधारणा हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है। आज जब पर्यावरण संकट गहरा रहा है, हिंदू धर्म का प्रकृति के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण प्रासंगिक हो उठा है।

पशु-पक्षियों के प्रति दया और करुणा हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। गाय, हाथी, बंदर जैसे कई जानवरों को पवित्र माना जाता है, जो जैव विविधता संरक्षण में मदद करता है।

“सर्वे भवन्तु सुखिनः” (सभी सुखी हों) का आदर्श सामाजिक समानता का प्रतीक है। हिंदू धर्म में वर्णित “दान” और “परोपकार” के सिद्धांत सामाजिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

समकालीन आध्यात्मिक गुरुओं का योगदान

आधुनिक समय में स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री अरबिंदो जैसे महान गुरुओं ने हिंदू धर्म को नई दिशा दी। इन्होंने धर्म को अंधविश्वासों से मुक्त कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ा।

आज श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, सद्गुरु जग्गी वासुदेव जैसे आध्यात्मिक गुरु हिंदू धर्म को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके प्रयासों से योग और ध्यान विश्वभर में लोकप्रिय हुए हैं।

कई आध्यात्मिक संस्थाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, जिससे हिंदू धर्म के सिद्धांत व्यावहारिक रूप से समाज के विकास में मदद कर रहे हैं।

हिंदू धर्म भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है जिसकी जड़ें प्राचीन इतिहास में गहराई से समाई हुई हैं। इसके मूलभूत सिद्धांत कर्म, धर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म जैसे विचारों पर आधारित हैं। विविध देवी-देवताओं, पौराणिक कथाओं, आचार-अनुष्ठानों और योग विज्ञान के माध्यम से यह हमें आध्यात्मिक मार्ग दिखाता है।

आधुनिक समय में भी हिंदू धर्म अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। इसकी लचीली और समावेशी प्रकृति ने इसे समय के साथ अनुकूलित होने में मदद की है। हमें अपनी इस समृद्ध विरासत को समझना और सम्मान देना चाहिए, साथ ही इसके मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में उतारकर एक सकारात्मक और संतुलित जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए।

2 thoughts on “Hinduism: दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म”